Social

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

Aux sources de l’écologie du PSU

Ecologie, Histoire du PSU, PSU 60-90, Social

-

Erwan Lecœur, Marie-Christine Vergiat

L’Europe et l’extrême-droite

7 Fondations, Actualités, Europe, Extrême droite, Social, VIDEO

-

À propos de LIP

Autogestion, CFDT, Charles Piaget, Lip, Social, Socialisme, Syndicats, Travail

-

En images : la marche lip de 1973

Autogestion, CFDT, Charles Piaget, Histoire du PSU, Lip, Social, Travail

-

Myriam Chatot, Alain Obadia, Rachel Silvera

Crise sanitaire et inégalité de genre

-

Abraham Behar, Pierre Cours-Salies, Bénédicte Goussault

A la prochaine ! de mai 68 aux gilets jaunes

Actualités, Crise, Focus 1968, Gilets jaunes, Mai 68, Mouvement social, Publications, Rencontres, Séminaires, Social

-

Marylène Cahouet, Pierre Khalfa, Louis Weber

Retraites : le mouvement social peut-il gagner ?

6 Fondations, Actualités, Crise, Démocratie, Mouvement social, Rencontres, Séminaires, Retraites, Retraites, Social, VIDEO

-

Pierre Concialdi, Stéphanie Trillet

Faut-il plafonner les revenus et le patrimoine ?

6 Fondations, Actualités, Finances, Rencontres, Séminaires, Social

-

Le travail du care : évolutions et problèmes

-

Le revenu universel – Baptiste Mylondo

Allocations, Économie, Économie, Emploi, Impôt, Rencontres, Séminaires, Social, Travail

-

Le revenu universel – Stéphanie Treillet

Économie, Économie, Emploi, Femmes, Impôt, Rencontres, Séminaires, Social, Temps de travail, Travail

-

Jean-Yves Bonnefond, Franck Daout, Daniel Richter

Changer le travail ! quelles possibilités ?

Emploi, lien social, Rencontres, Séminaires, Santé, Social, Syndicats, Travail

-

Michèle Descolonges, Dominique Gillier

Les transformations des métiers

Économie, Enseignement, Politique industrielle, Rencontres, Séminaires, Social, Syndicats, Travail

-

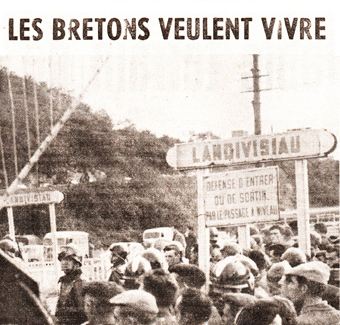

1963 – 2013

Crise, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Régions, Social

-

Revenu minimum d’insertion

-

Le minimum garanti : un droit

-

Le revenu social garanti au Conseil National de Novembre 1987

-

Quels gisements d’emplois dans le tertiaire

Chômage, Emploi, Jeunes, Nouvelles technologies, Social, Travail

-

Un revenu garanti en agriculture

-

Philippe Choteau, Agnès Deboulet, Jean-Claude Genet, Patrick Santini

Pour un revenu minimum social garanti

-

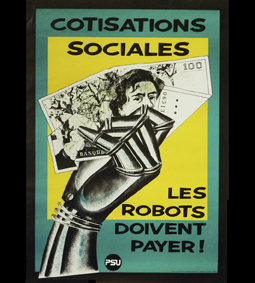

Cotisations sociales, les robots doivent payer

Économie, Politique Économique, Sécurité Sociale, Social, Taxe sur les robots, Travail

-

Crise de l’automobile : automobile, feu rouge

Chômage, Consommation, Crise, Économie, Emploi, Sidérurgie, Social

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune socialiste n°849 – 22 février 1980

Bureau politique, école, éducation, énergies, Femmes, Histoire du PSU, Justice, Luttes sociales, Nucléaire, Parti, Plogoff, Police, PSU 60-90, Régions, Santé, Social, Socialisme, Viol, violences policières

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune socialiste n°847 – 3 février 1980

Armée, Autogestion, Emploi, énergies, Grèves, Nucléaire, Sakharov, Social, Socialisme, Sonacotra, Syndicats, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune socialiste n°846 – 26 janvier 1980

Armée, Autogestion, crise de la gauche, éducation nationale, Europe, Finances, International, Luttes sociales, Militarisation, Muhammed ali, Nucléaire, Prague, Régions, Santé, Social

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°843 – 14 décembre 1979

Armée, CFDT, Conditions de travail, Conseil national, Conseil National PSU, Gauche, Grève, Mouvement ouvrier, Parti, Parti Socialiste, Pouvoir local, PSU 60-90, Social, Socialisme, Syros, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°842 – 1er décembre 1979

Agriculture, Autogestion, Conseil national du Havre, Conseil National PSU, convergence, élection présidentielle, Immigration, Informatique, International, Iran, Parti, PSU 60-90, SNCF, Social, Syndicats, Transports, Université

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°840 – 16 novembre 1979

Alsthom, Armée, Démocratie, Emploi, Immigration, International, Nucléaire, Santé, Social, Sonacotra, Travail, travailleurs immigrés, Ve République

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°838 – 27 octobre 1979

Action syndicale, Conseil national, contributions, Europe, Femmes, Nucléaire, Parti, PSU 60-90, Répression, Social, Socialisme, Syndicats

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°837 – 19 octobre 1979

Afrique, Autogestion, Capitalisme, Conseil national, contributions, Démocratie, Emploi, International, Lip, Lutte des classes, Parti, PSU 60-90, Régions, Social, Travail