Temps de travail

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

Les cadres aujourd’hui

Classes sociales, Organisation du travail, Rencontres, Séminaires, Syndicats, Temps de travail, Travail

-

Fin du travail ou plein emploi ? (2)

Chômage, Économie, Pauvreté, Productivité, Rencontres, Séminaires, Temps de travail, Travail

-

Temps de travail et temps sociaux

-

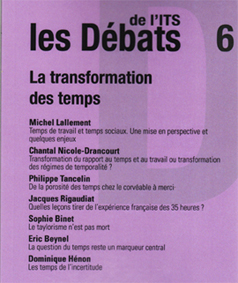

Eric Beynel, Sophie Binet, Dominique Hénon, Michel Lallement, Chantal Nicole-Drancourt, Philippe Tancelin

La transformation des temps – Débats de l’ITS N°6

Flexibilité, Précarisation, Publications, stratégie syndicale, Temps de travail

-

Le revenu universel – Stéphanie Treillet

Économie, Économie, Emploi, Femmes, Impôt, Rencontres, Séminaires, Social, Temps de travail, Travail

-

Sylvain Chicote, Gérard Filoche

Bien négocier les 35 heures. Guide pratique (et critique) à l’usage exclusif des salariés

35 heures, Code du travail, Fonds documentaire ITS/PSU, Négociations, Salariés, Temps de travail

-

Philippe Choteau, Agnès Deboulet, Jean-Claude Genet, Patrick Santini

Pour un revenu minimum social garanti

-

Vers une société autogestionnaire

35 heures, Aménagement du territoire, Autogestion, Élections présidentielles, Emploi, Temps de travail, Travail

-

Colloque sur le temps de travail

-

Actualité de l’autogestion

Autogestion, Écologie, Élections présidentielles, marxisme, Pouvoir populaire, Temps de travail

-

Pierre Belleville, Nicolas Géro, Claude Hauser, Michel Mousel, Jean-Yves Sparfel

Le dossier des 35 heures

Politique Économique, Social, stratégie syndicale, Temps de travail, Travail