cinéma

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

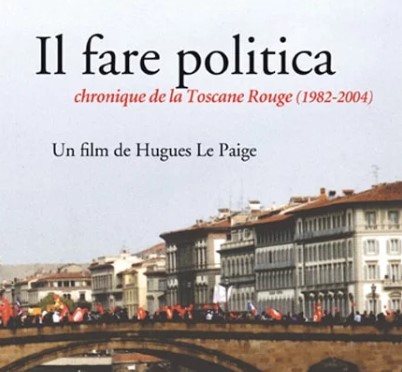

Ciné ITS : « Il fare politica, chronique de la Toscane rouge (1982-2004)

Actualités, Ciné-club, cinéma, Italie, Rencontres, Séminaires, VIDEO

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°804 – 23 novembre 1978

Antilles, Armée, Autogestion, Chômage, cinéma, Culture, Emploi, Femmes, Forum de l'autogestion, Immigration, Intérimaires, Jeunes, Licenciements, Michel Mousel, Militarisation, Nucléaire, Pisani, Social, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°802 – 9 novembre 1978

Allemagne, Antilles, Autogestion, CFDT, CGT, cinéma, Culture, Économie, Femmes, Forum de l'autogestion, International, Iran, Larzac, Marins, Michel Mousel, Parti, Paysans, PSU 60-90, Social, Syndicats, Théâtre

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°801 – 2 novembre 1978

Agriculture, Antilles, Autogestion, CGT, cinéma, convergence autogestionnaire, Culture, Démocratie, FGA, Forum de l'autogestion, Histoire du PSU, International, Larzac, Lip, Luttes sociales, PSU 60-90, Salariés agricoles, Social, Soisson, Syndicats, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°793 – 7 septembre 1978

accidents du travail, Afrique, Boussac, Camp David, cinéma, Culture, Économie, Famine, Homo faber, International, Iran, Livres, Plan Barre, Production, Social, sondage, Tchad, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°786 – 26 mai 1978

Afrique, Armée, Autogestion, Barre, Cannes, cinéma, communistes, Culture, Désarmement, Fête du psu, Forum de l'autogestion, Grève, International, Marée noire, Nanterre, Prison, Psychologie, Renault Flins, Social, Télévision, Zaïre

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°783 – 27 avril 1978

austérité, Autogestion, Bombe, cinéma, communistes, Culture, Droit de vote des étrangers, Économie, Edmond Maire, Espagne, Fête du psu, Gauche, Giscard d’Estaing, Immigration, International, Justice, Michel Warcholak, Nucléaire, Portugal, Syndicats, Tchad, Télévision, unité de la gauche

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°781 – 6 avril 1978

Algérie, antiparlementarisme, Argentine, CFDT, CGT, cinéma, Cjili, communistes, Culture, Démocratie, DPN, Espagne, Gauche, International, Italie, Liban, Licenciements, Parti, Pompidou, PSU 60-90, Sidérurgie, Social, Socialistes, Syndicats, Télévision

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°779 – 23 mars 1978

Autogestion, Bretagne, cinéma, Culture, Écologie, Élections, Elections législatives, Emploi, Femmes, Festival de Bourges, front autogestionnaire, Gauche, Hélène Parmelin, International, Italie, Jeunes, musique, Orphelins, Proche-Orient, Régions, Social, Télévision

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°777 – 9 mars 1978

Autogestion, Brésil, cinéma, Culture, Écologie, Élections, Emploi, FNSEA, front autogestionnaire, Gauche, International, Morlaix, Patronat, politique étrangère, Régions, ruralité, Social, Télévision, Théâtre

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°776 – 2 mars 1978

Autogestion, CFDT, cinéma, Culture, DOM-TOM, école, Économie, élections, Enseignement, Etats-Unis, front autogestionnaire, Homosexualité, Inégaités, Michel Rolant, Parti Communiste, Parti Socialiste, Serbie, Social, Socialisme, Syndicats, Télévision

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°773 – 9 février 1978

Autogestion, cinéma, Culture, droits des femmes, Écologie, éducation, Enseignement, Femmes, International, Italie, non-violence, Parlement, Politique, Portugal, PTT, Social, Socialisme, Tchad, Théâtre, Travail, Travailleuses

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°771 – 26 janvier 1978

Autogestion, CFDT, cinéma, Culture, Droite, front autogestionnaire, Grèves, Nucléaire, Parlement, Politique, PTT, Social, Syndicats, Télévision, Théâtre, Travail, Violence

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°770 – 19 janvier 1978

Afrique, Angela Davis, Cadre de vie, Carter, CFDT, CGT, Chine, cinéma, Culture, Extrême gauche, Impérialisme, International, Italie, Luttes, Parti, Parti Communiste, Politique, PSU 60-90, Raymond Barre, Syndicats, Télévision, Théâtre, Union de la gauche, USA

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°769 – 12 janvier 1978

Afrique, Algérie, Autogestion, cinéma, Culture, Djibouti, Femmes, front autogestionnaire, International, Nucléaire, Parti Communiste, Parti Socialiste, Patronat, Programme commun, Sidérurgie, Social, Télévision, Travail, Viol

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°768 – 5 janvier 1978

Autogestion, Cambodge, cinéma, Culture, Écologie, Giscard, Immigration, International, Michel Mousel, Michelin, Nation, Politique, SAHARA, Social, Télévision, Travail, travailleurs immigrés, Vietnam

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°766 – 14 décembre 1977

Autogestion, Cadre de vie, cinéma, Consommation, Culture, école, Écologie, Économie, EDF, énergie, Enseignement, Justice, Logement, marxiste chrétien, Nationalisation, Nucléaire, Politique, Portugal, SNCF, Social, Syndicats, Télévision, Transports, Tribune Socialiste

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°763 – 24 novembre 1977

Affaire Croissant, Afrique, Barre, Bernard Ravenel, Chômage, cinéma, Culture, Écologie, Emploi, Femmes, Forêt, Giscard d’Estaing, Grève, Inflation, International, Jérusalem, Justice, Patronat, Police, Politique, Sadate, Sécurité, Social, Sport, Théâtre, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°761 – 10 novembre 1977

Autogestion, Budget, Cadre de vie, Chypre, cinéma, Consommation, Culture, Démocratie, Djibouti, Économie, Inflation, International, Irlande, Lip, Militantisme, Parti, Parti Socialiste, Patronat, PCF-PSU, Politique, Social, Syndicats, Télévision, vie quotdienne

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°753 – 15 septembre 1977

cinéma, Culture, école, Écologie, Enseignement, Espagne, Gauche, Giscard d’Estaing, Guyane, International, Jean-Claude Carrière, Luttes ouvrières, Manufrance, Montefibre, Politique, Séguy-Marie, Social, Télévision, Travail

-

Olivier Barrot, Jean-Pierre Jeancolas, Gérard Lefevre

Cinéma service pubic

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°736 – 31 mars 1977

Armée, Autogestion, Bande dessinée, Banque, BNP, cinéma, Classes sociales, Comités de soldats, Culture, Économie, Gauche, Giscard d’Estaing, Grande-Bretagne, International, Luttes des classes, Municipales, Politique, Social, Socialisme, Télévision, URSS, Uruguay

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°708 – 1er juillet 1976

Afrique, Afrique australe, Autogestion, Chômage, Chrétiens, ci, cinéma, Culture, Emploi, énergies, Gauche, International, Italie, JOC, Luttes, Nucléaire, Portugal, Social, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°706 – 18 juin 1976

Autogestion, Cadre de vie, CFDT, cinéma, Culture, Femmes, Fête du psu, Gauche, Grève, International, Italie, Justice, Palestine, Parti, Politique, Révolution, Socialisme, Syndicats, Travail, Unité populaire, Ville / Urbanisme

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°703 – 28 mai 1976

Agriculture, Autogestion, Cannes, CFDT, cinéma, Cisjordanie, Culture, école, Économie, Entreprise, Étudiants/UNEF, Grèce, International, Liban, Logement, Luttes, Moyen Orient, Politique, Syndicats, Travail, Turquie, Université, USA, Ville / Urbanisme

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°701 – 13 mai 1976

Autogestion, Banque, CFDT, cinéma, Constitution, Culture, Économie, Femmes, gauhce, International, Italie, Parti, Politique, Presse, Socialisme, Syndicats

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°699 – 29 avril 1976

Catalogne, cinéma, Culture, Espagne, Femmes, Fro, Front populaire, Gauche Révolutionnaire, Histoire, International, Révolution, sectarisme, SFIO, Syndicats, Vie Quotidienne

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°696 – 3 avril 1976

Agriculture, Amérique Latine, Argentine, Armée, cinéma, Consommation, Crêches, Culture, Espagne, Fascisme, Femmes, International, Peugeot, SNCF, Social, Télévision, Transports, Travail

-

Collection de Tribune Socialiste

Tribune Socialiste n°695 – 27 mars 1976

Amérique Latine, Argentine, Armée, cinéma, Culture, Espagne, Étudiants/UNEF, Femmes, Fonction publique, Histoire du PSU, International, Politique, PSU 60-90, SNCF, Social, Syndicats, Transports

-

Un film de Serguei Mikaelian

cinéma, Culture, Répression, Socialisme, URSS - Débats politiques