Politique industrielle

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

Yves Barou, Michel Mousel, Philippe Quirion, Jacques Ravaillault, Christophe Sadok

Transition énergétique, métamorphose des métiers

Ecologie, Enseignement, Logement, Politique énergétique, Politique industrielle, Rencontres, Séminaires

-

Syndicalisme et salariat

Politique Économique, Politique industrielle, Rencontres, Séminaires, stratégie syndicale, Syndicats

-

Michèle Descolonges, Dominique Gillier

Les transformations des métiers

Économie, Enseignement, Politique industrielle, Rencontres, Séminaires, Social, Syndicats, Travail

-

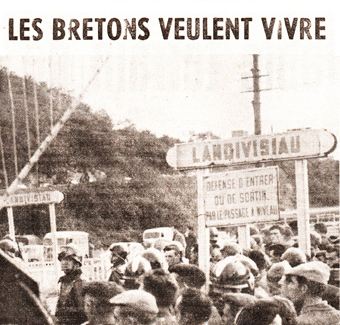

1963 – 2013

Crise, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Régions, Social

-

Yves Barou, Bernard Billaudot, André Granou

Croissance et crise : le fordisme sur la sellette

Chômage, Crise, Économie politique, Politique industrielle, Social

-

La restructuration capitaliste, pourquoi ?

Aménagement du territoire, Autogestion, Crise, Économie, Emploi, Politique industrielle, Syndicats, Travail

-

Lip expose

cogestion, Franche-comté, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Répression

-

Nucléaire, ni à Plogoff ni ailleurs !

Aménagement du territoire, Emploi, front autogestionnaire, Nucléaire, Politique énergétique, Politique industrielle, Régions Ouest

-

Coupures de presse et documents PSU

L’avenir est-il au socialisme ?

Économie, Indépendance, International, Politique industrielle, Socialisme, Socialisme autogestionnaire

-

La guérilla écologique

-

Lip : et s’ils échouaient ?

-

Naussac

Aménagement du territoire, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Sud-Est

-

Lip : ce que solidarité veut dire

Franche-comté, Politique industrielle, Pouvoir populaire, Socialisme autogestionnaire

-

Lip : le syndic hors-la-loi

Aménagement du territoire, Franche-comté, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Répression

-

Journées « Portes ouvertes » à Lip

Aménagement du territoire, Franche-comté, Mouvements sociaux, Politique industrielle

-

Lip : le deuxième souffle

Aménagement du territoire, Franche-comté, Politique industrielle, Répression, Social

-

Crise de la sidérurgie

Aménagement du territoire, Capitalisme, Crise, Lorraine, Politique industrielle

-

Textes votés au 10ème Congrès

Autogestion, Congrès - PSU, Nucléaire, Politique énergétique, Politique industrielle, Socialisme autogestionnaire, Transition

-

Les assises du nucléaire

Écologie, Nucléaire, Politique énergétique, Politique industrielle

-

Technique et liberté

Autogestion, Capitalisme, Ecologie, Économie, lien social, Politique industrielle

-

Lip, portes ouvertes

Aménagement du territoire, Franche-comté, Politique industrielle

-

Contrôler la production

Autogestion, Économie, front autogestionnaire, Politique Économique, Politique industrielle, Pouvoir populaire, Syndicats

-

Le week-end anti-nucléaire

Mouvements sociaux, Nucléaire, Politique énergétique, Politique industrielle

-

Energie nucléaire, des risques pour 24 000 ans

centrales nucléaires, Ecologie, Écologie, Nucléaire, Politique industrielle

-

Pour le développement du secteur entreprise

Congrès - PSU, Mouvements sociaux, Politique industrielle, PSU 60-90

-

Renault et le 7ème Congrès

Congrès - PSU, Crise, Mouvements sociaux, participation, Politique industrielle, PSU 60-90, Social, Syndicats

-

Le développement régional

Aménagement du territoire, Décentralisation, Démocratie, Économie, Politique Économique, Politique industrielle

-

La crise de la sidérurgie Lorraine

Crise, Économie, Lorraine, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Social

-

Brest, Manifestation commune de tous les travailleurs …

Crise, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Régions Ouest, Social

-

Brest, manifestation unie des syndicats ouvriers et paysans

Aménagement du territoire, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Régions Ouest, Social