Documents

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

Algérie : d’hier à aujourd’hui

-

« Nouvelle-Calédonie, 4 novembre, les enjeux du référendum »

Actualités, Michel Rocard, Nouvelle Calédonie, Rencontres, Séminaires

-

Communistes en 1968, le grand malentendu

-

Miguel Benasayag, Jeannette Habel, Raul Orneras, Jean-Baptiste Thomas

Mai 68 vu des Suds, L’Amérique latine – Les vidéos

Actualités, Amérique Latine, Amérique latine, Focus 1968, International, Mai 68, Rencontres, Séminaires, VIDEO

-

Sophie Bessis, Bernard Dreano, François Gèze, Didier Manciaux, Marc Pellas, Malika Rahal

Mai 68 vu des Suds, Le Monde Arabe

Actualités, Algérie, Egypte, Focus 1968, monde arabe, Palestine, péninsule arabique, Rencontres, Séminaires, Tunisie

-

Maria-Benedita Basto, Françoise Blum, Pierre Guidi, Héloïse Kiriakou, Alexis Roy

« Mai 68 vu des Suds » AFRIQUE

-

Romain Bertrand, Pierre Rousset, Alain Roux, Emmanuel Terray

« Mai 68 vu des Suds » : l’ASIE

Actualités, Asie, Chine, Chine, Focus 1968, Indonésie, VIDEO, video, Vietnam, Vietnam

-

Énergies renouvelables, une opportunité pour les acteurs locaux

-

Robert verdier et l’honneur du socialisme

-

Bons réfugiés ou mauvais migrants …

-

Le PSU et la guerre d’Algérie

Algérie, Algérie, Histoire du PSU, Indépendance, PSU Algérie

-

Éducation populaire, culture et animation

-

Migrations et mondialisations

-

Les syndicats et les crises du travail

-

Le Parti Socialiste Unifié, une étoile filante dans l’univers politique de la Catalogne du Nord (1960-1990)

Aménagement du territoire, Catalogne, Mouvements sociaux, Publications

-

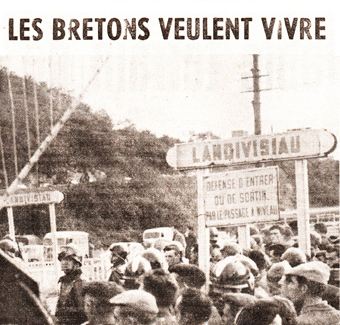

1963 – 2013

Crise, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Régions, Social

-

Sortir du néolibéralisme

Aménagement du territoire, Capitalisme, Économie, planification

-

Palestine : le devoir de solidarité

-

Autogestion : une question pour le 21ème siècle ?

-

Actualité de Keynes

-

Nos vies discount

-

Le combat nationalitaire de la Fédération Corse du PSU

-

Guy Philippon, Stéphane Sitbon-Gomez

Mon PSU

-

De la Halle aux vins à Orsay…

Action syndicale, Enseignement, Enseignement - Réforme, plan Fouchet, Protection Sociale, sélection

-

Jean-Claude Gillet, Michel Mousel

Parti et mouvement social : le chantier ouvert par le PSU

-

Guillermo Almeyra, Martine Bultot, Tonino Califano, Antoine Comte, Otelo de Carvalho, Bernard Delemotte, Bernard Dreano, Juan Antonio Egido, Michel Fiant, Raymond Gené, Inger Johansen, Carmen Kirmes, Rita Kis, Patrick Le Trehondat, Michèle Riot-Sarcey, Danielle Riva, Patrick Silberstein, Jacques Stambouli, Roger Winterhalter

Colloque : l’europe des citoyens

Droits civiques, Europe, Fonds documentaire ITS/PSU, Immigrés

-

Des choix différents face à la Loi Devaquet

autogestion, Enseignement - Réforme, Étudiants/UNEF, Formation, Mouvements Etudiants

-

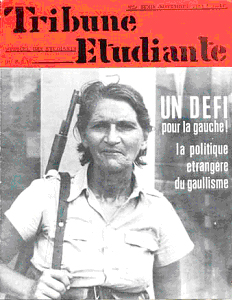

Le gouvernement prépare son arsenal judiciaire

-

L’alternative énergétique

Ecologie, Nucléaire, Politique Économique, Politique énergétique

-

La logique de l’internationale noire