migrants

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

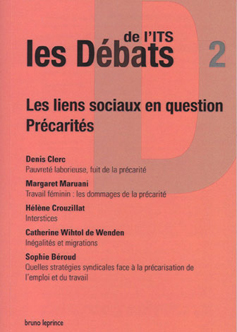

Les débats de l’ITS, 2 « Précarités »

Économie, migrants, Organisation du travail, précarités, Publications

-

Bons réfugiés ou mauvais migrants …

-

Paupérisation, discrimination des quartiers populaires

Aménagement du territoire, migrants, Politique de la ville, Rencontres, Séminaires, Ville / Urbanisme

-

Aubervilliers, un territoire lieu d’actions

Aménagement du territoire, migrants, Politique de la ville, Rencontres, Séminaires, Ville / Urbanisme

-

Atlas des inégalités. Les Français face à la crise.

Cadres, Catholicisme, Crise, Fécondité, femmes, FN, Fonds documentaire ITS/PSU, Géographie, Inégalité, migrants, Mortalité, Ouvriers, Pauvreté, Population, Propriétaires, PS