Sociologie

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

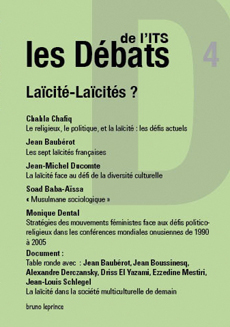

Soad Baba-Aissa, Jean Baubérot, Jean Boussinesq, Chahla Chafiq, Monique Dental, Alexandre Derczansky, Jean-Michel Ducomte, Driss El Yazami, Ezzedine Mestiri, Jean-Louis Schlegel

Laïcité-laïcités, Débats 4

diversité, laïcité, Publications, Sociologie

-

Les représentations des classes populaires

Classes sociales, Mouvements sociaux, Rencontres, Séminaires, Sociologie

-

Les classes moyennes aujourd’hui

Classes moyennes, Classes sociales, Rencontres, Séminaires, Sociologie, video

-

Pierre Naville (1904-1993). Biographie d’unn révolutionnaire marxiste

Armée, Chine, Fonds documentaire ITS/PSU, Mai 68, PCF, PSU, Sociologie, Surréalisme, Trotskisme, UGS, URSS, Vietnam

-

Faut-il tuer les vieux ?

Classes sociales, classes sociales, Emploi, Retraites, Sociologie, Travail

-

Cornelius Castoriadis, François Dalbert, Jean-Marie Demaldent, Jean-Pierre Garnier, Suzanne Goueffic, Patrick Hegin, Joël Joël Roman, Victor Leduc, Pierre Naville, Bernard Vincent, Patrick Viveret, Christophe Wargny

Critique socialiste n° 35. L’expérimentation sociale en question

-

Autogestion, la parole à Jean Duvignaud

-

Les ouvriers en grève. France 1871-1990 (2 tomes)

-

Sociologie de l’impérialisme

colonialisme, fonds-documentaire-its-psu, Impérialisme, Sociologie

-

Sociologie et contestation. Essai sur la société mythique

Anthropologie, fonds-documentaire-its-psu, Langage, Sociologie

-

Introduction à la sociologie générale – I. L’Action sociale.

Action sociale, Civilisation, Culture, fonds-documentaire-its-psu, Sociologie

-

Introduction à la sociologie générale – 2. L’Organisation sociale

-

Introduction à la Sociologie Générale – 3. Le changement social

Changement social, Décolonisation, fonds-documentaire-its-psu, Industrialisation, Révolution, Sociologie

-

Clivages. Université critique

autogestion, fonds-documentaire-its-psu, Lycéens, Mai 68, Pédagogie, Politique, Sociologie, Université

-

Socialisme pour la jeunesse

-

Victor Alvès, Piero Ardenti, Jean Auger, Lélio Basso, Kunene, Gilles Martinet, Migliardi, Mortimer, Negt, James Petras

Revue internationale du socialisme n° 16-17

Afrique, Allemagne, Angleterre, Brésil, Démocratie, Etudiants, Fonds documentaire ITS/PSU, France, Gauche, Italie, Rosa Luxemburg, Social, Sociologie, Syndicats

-

Heribert Adam, Thomas Balogh, Lélio Basso, Cabral, Carli, Chepda, Basil Davidson, Indovina, Lee, Eduard März, Kai Moltke, Salomon, Jacques Yerna

Revue internationale du socialisme n° 04

Afrique, Autriche, Belgique, Bretagne, Cameroun, colonialisme, Danemark, Fonds documentaire ITS/PSU, Grande-Bretagne, Guinée, Italie, Sociologie

-

Claude Lefort, Serge Mallet, Edgar Morin, Pierre Naville

MARXISME ET SOCIOLOGIE

-

Yvan Craipeau, A. Hauriou, Pierre Naville

STRUCTURES SOCIALES ET ACTION DE MASSE

Baboeuf, fonds-documentaire-its-psu, Institutions, marxisme, Sociologie

-

Coupures de presse et documents PSU

Le monde étudiant en 1961 : ville ouverte, cité nouvelle

Débats et analyses, Étudiants/UNEF, France, Jeunes, Sociologie, syndicalisme étudiant

-

Coupures de presse et documents PSU

Situations diverses, traits communs