diversité

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

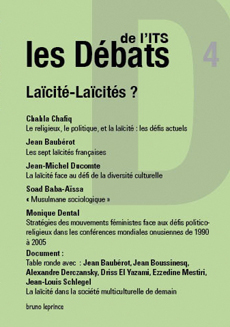

Soad Baba-Aissa, Jean Baubérot, Jean Boussinesq, Chahla Chafiq, Monique Dental, Alexandre Derczansky, Jean-Michel Ducomte, Driss El Yazami, Ezzedine Mestiri, Jean-Louis Schlegel

Laïcité-laïcités, Débats 4

diversité, laïcité, Publications, Sociologie

-

Carine Delahaie, Gustave Massiah

Les forums sociaux

Démocratie, diversité, Femmes, laïcité, lien social, Rencontres, Séminaires

-

L’égalité sous condition

-

L’utopie d’une nouvelle citoyenneté

-

L’égalité sous conditions

-

Janine Mossuz-Lavau, Joan w. Scott, Réjane Senac

L’égalité sous conditions. Genre, parité, diversité.

discrimination, diversité, Egalité, Fonds documentaire ITS/PSU, Genre, parité, Publications