Ecologie

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

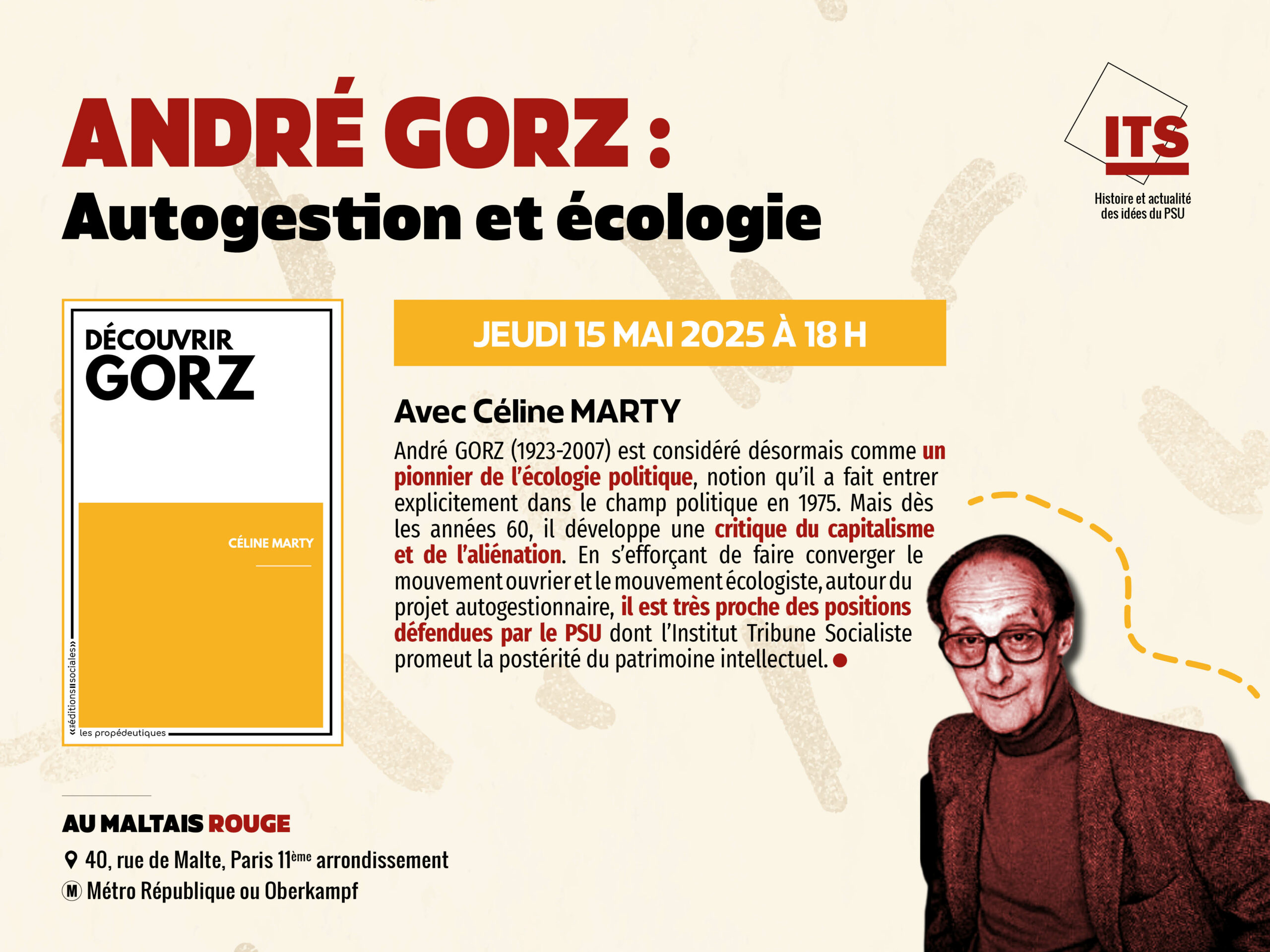

Christophe Fourel, Céline MARTY

André Gorz : autogestion et écologie

André Gorz, Autogestion, Capitalisme, Céline Marty, Ecologie, Écologie, Rencontres, Séminaires, VIDEO

-

Transition Écologique par dominique frager

dominique Frager, Ecologie, Ecologie, Écologie, Energie, Non classé, VIDEO

-

Aux sources de l’écologie du PSU

Ecologie, Histoire du PSU, PSU 60-90, Social

-

RENCONTRE ITS : Le PSU, précurseur de l’écologie ?

Actualités, Ecologie, Écologie, PSU, VIDEO

-

Nicolas Haeringer, Benoit Monange, Marie Pochon

Après Glascow, que disent les mobilisations pour le climat ?

-

Roland Gori, Agnès Sinaï, Stéphanie Treillet, Louis Weber

Les débats sur l’effondrement et les discontinuités dans l’avenir des sociétés

Collapsologie, Ecologie, effondrement, Rencontres, Séminaires, VIDEO

-

Maxime Combes, Valérie Masson-Delmotte, Benoit Monange

URGENCE CLIMAT !

6 Fondations, Actualités, Ecologie, Écologie, Rencontres, Séminaires

-

Michel Buisson, Marc Dufumier, Didier-Claude Rod

Le BIO est-il Écolo ?

Agenda, Agriculture, ATS, Bio, Consommation, Ecologie, Ecologie, Rencontres, Séminaires

-

Marie Chéron, Benjamin Coriat, Pierre Thomé

Les communs, outils de transition

Appropriation collective, Autogestion, Communs, Ecologie, Propriété, Rencontres, Séminaires

-

Énergies renouvelables, une opportunité pour les acteurs locaux

-

Fabrice Flipo, Jon Palais, Geoffrey Pleyers

Alternatiba

Consommation, Ecologie, Mouvements sociaux, Politique énergétique, Rencontres, Séminaires, transition

-

Sylvie Berline, Laurent Coméliau, Elsa Mor, Jacques Theys

Villes en transition

Ecologie, Politique énergétique, Rencontres, Séminaires, Transition, transition

-

Yves Barou, Michel Mousel, Philippe Quirion, Jacques Ravaillault, Christophe Sadok

Transition énergétique, métamorphose des métiers

Ecologie, Enseignement, Logement, Politique énergétique, Politique industrielle, Rencontres, Séminaires

-

Coupures de presse et documents PSU

Thierry Delarochelambert, Camille Munsch, Michel Pierre, François Walgenwitz

Livre – Plan Alter Alsace

-

Coupures de presse et documents PSU

PSU Documentation – Commune et maîtrise de l’énergie

-

PSU Documentation – Etats-généraux « forêt-autogestion »

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Jura

-

L’alternative énergétique

Ecologie, Nucléaire, Politique Économique, Politique énergétique

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Bourgogne – 10 questions (…)

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Midi-Pyrénées

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Bourgogne

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Dordogne

-

Périodique – Les Cahiers de Germinal – Une agriculture à contre-courant

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Pays de l’Adour

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Centre

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – PSU pour l’autogestion

-

Coupures de presse et documents PSU

Brochure – Plan Alter Breton

-

Coupures de presse et documents PSU

PSU Documentation – La forêt malade du profit

-

Ecologie, le minimum vital

Aménagement du territoire, Ecologie, Élections, front autogestionnaire

-

Serge Depaquit, Claude-Marie Vadrot

L’écologie politique face aux élections

Autogestion, Ecologie, Écologie, Elections législatives, front autogestionnaire