Crise

-

Fonds

Auteurs

Titre

Mots clefs, catégories, couleurs

Type

-

DE LA PANNE DE LA POLITIQUE DE LA VILLE AUX RÉVOLTES URBAINES DE L’ÉTÉ 2023

6 Fondations, 7 Fondations, Crise, Démocratie, Police, Révoltes urbaines, VIDEO, Ville, Ville / Urbanisme

-

Abraham Behar, Pierre Cours-Salies, Bénédicte Goussault

A la prochaine ! de mai 68 aux gilets jaunes

Actualités, Crise, Focus 1968, Gilets jaunes, Mai 68, Mouvement social, Publications, Rencontres, Séminaires, Social

-

Marylène Cahouet, Pierre Khalfa, Louis Weber

Retraites : le mouvement social peut-il gagner ?

6 Fondations, Actualités, Crise, Démocratie, Mouvement social, Rencontres, Séminaires, Retraites, Retraites, Social, VIDEO

-

Les nouveaux mouvements sociaux : les expressions populaires dans l’espace public

Crise, Démocratie, démocratie directe, Nuit debout, Pouvoir citoyen, Rencontres, Séminaires, réseaux sociaux

-

Michèle Descolonges, Jacques Freyssinet, Elsa Galerand, Danièle Kergoat, Michel Lallement, Danièle Linhart, Jean-François Naton, Pierre Naville, Daniel Richter, Jean-Marie Vincent

la crise du travail, les liens sociaux en question

Cahiers de l'ITS, Crise, Politique Économique, Publications, Publications, Travail

-

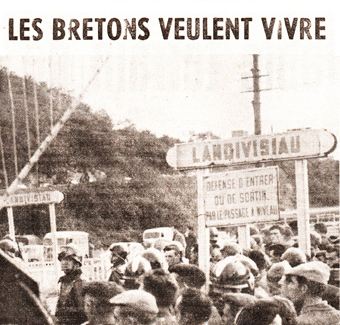

1963 – 2013

Crise, Mouvements sociaux, Politique industrielle, Régions, Social

-

Le dépérissement du travail

-

Un PSU efficace pour l’alternative autogestionnaire

Autogestion, Congrès - PSU, Crise, Démocratie, Partis politiques - crise, PSU 60-90, stratégie politique

-

Pour une alternative politique de gauche

Autogestion, Congrès - PSU, Crise, Politique Économique, PSU 60-90, stratégie politique

-

Crise de l’automobile : automobile, feu rouge

Chômage, Consommation, Crise, Économie, Emploi, Sidérurgie, Social

-

Yves Barou, Bernard Billaudot, André Granou

Croissance et crise : le fordisme sur la sellette

Chômage, Crise, Économie politique, Politique industrielle, Social

-

La restructuration capitaliste, pourquoi ?

Aménagement du territoire, Autogestion, Crise, Économie, Emploi, Politique industrielle, Syndicats, Travail

-

Crise de la sidérurgie

Aménagement du territoire, Capitalisme, Crise, Lorraine, Politique industrielle

-

Lip : des emplois, pas de flics

Aménagement du territoire, Crise, Franche-comté, Mouvements sociaux, Politique Économique, Répression, Social

-

Une épine pour les sociétés de production

-

Lip : dix mois après

Aménagement du territoire, Capitalisme, Crise, Franche-comté, Mouvements sociaux, Politique Économique

-

Coupures de presse et documents PSU

Sécheresse d’une région à l’autre

Agriculture, Aménagement du territoire, Crise, Économie, Mouvements sociaux, Régions, sécheresse

-

Economie, constations et alibis

-

Crise, rafistoler pour durer

-

Quelle stratégie face à la crise ?

-

Les imprécations de René-Victor Pilhes

-

La crise et la division impérialiste du travail

-

Inflation, chômage, répression politique

Crise, Mouvements sociaux, Politique Économique, Social, stratégie syndicale

-

Stratégie du pouvoir et réponse ouvrière

Crise, Mouvements sociaux, Politique Économique, Social, stratégie syndicale

-

Le patronat veut gérer la crise

-

L’emploi c’est pas du luxe

Crise, Emploi, Mouvements sociaux, Normandie, Politique Économique, Social

-

Un an de luttes sociales

Crise, Économie, Emploi, Mouvements sociaux, Politique Économique, Social

-

Colloque national sur l’emploi

Crise, Emploi, Franche-comté, Mouvements sociaux, Politique Économique, Social, Syndicats

-

Le P.S.U. et la montée des luttes dans l’Ouest

Crise, Mouvements sociaux, PSU 60-90, Social, stratégie syndicale, Syndicats

-

Renault et le 7ème Congrès

Congrès - PSU, Crise, Mouvements sociaux, participation, Politique industrielle, PSU 60-90, Social, Syndicats