Images des Lip, Créations en luttes

À la Maison des Métallos. Colloque, débat, projection, exposition. Dans le cadre du Mois du film documentaire. Partenariat ITS.

Des idées pour un socialisme du XXIe siècle ?

À la Maison des Métallos. Colloque, débat, projection, exposition. Dans le cadre du Mois du film documentaire. Partenariat ITS.

Jean Lhopital est un technicien électronicien qui après une formation technique à l’école d’apprentissage de l’armée de l’air est mobilisé en Algérie durant 4 années. Quand il arrive en Algérie, il n’a pas 19 ans. Il va découvrir à Colomb Béchar les méfaits du colonialisme, la torture et l’horreur du bagne militaire de Timfouchy situé au Sahara où il est envoyé pour des réparations. Ce séjour long et difficile va contribuer dès son retour en France à une prise de conscience syndicale puis politique.

Jacques Devos est né en 1938, vit dans la région Lilloise. En 1958, après avoir milité à la CFTC et à la JOC, Jacques Devos, qui aurait pu ne pas partir en Algérie, en choisissant la nationalité belge acquise par son père, a finalement opté pour la nationalité française et a demandé son incorporation, par solidarité avec ses camarades, puis est parti en Algérie comme sous-officier, persuadé que la cause des Algériens était une juste cause qui finirait par triompher. A sa demande il a été muté dans une harka, Il a quitté l’Algérie en 1961, a renoué avec le syndicalisme à la CFDT, puis a milité au PSU avant de rejoindre le PS dont il a été un élu municipal, sans pour autant apprécier le fonctionnement de ce parti. Aujourd’hui il n’a pas d’ affiliation politique, mais il demeure un militant, en particulier, lorsqu’il témoigne de son expérience algérienne auprès des jeunes.

En novembre 2013 Gustave Massiah a publié, dans le prolongement de son livre « Une stratégie altermondialiste » (La Découverte, 2011), un texte intitulé : sortir du néolibéralisme. Ce texte propose une analyse de « la crise », les avancées possibles, les changements de la mondialisation capitaliste, la stratégie altermondialiste, les politiques nouvelles, les perspectives. Gus Massiah présente les mesures marquantes de ces politiques : le traitement de la dette, le contrôle du secteur financier, le soutien aux secteurs créateurs d’emplois et de revenus, une politique environnementale incitative, une planification territoriale…

Gustave Massiah propose de prolonger ses réflexions : quels pourraient dans un programme de gouvernement, les points essentiels du volet économique et financier susceptibles de répondre à la situation et aux attentes ?

Le PSU s’affiche, un ouvrage qui retrace trente ans d’affiches politiques. Les Affiches du Parti Socialiste Unifié ont alimenté le débat politique pendant trois décennies. Elles racontent son parcours et ses engagements. Elles nous étonnent souvent par l’actualité de leurs mots d’ordre.

Le PSU s’affiche, un ouvrage qui retrace trente ans d’affiches politiques. Les Affiches du Parti Socialiste Unifié ont alimenté le débat politique pendant trois décennies. Elles racontent son parcours et ses engagements. Elles nous étonnent souvent par l’actualité de leurs mots d’ordre.

Les Cahiers de l’ITS. Edité par Bruno Leprince, Octobre 2013.

Commandes et envois : chez votre libraire ou Cahiers de l’ITS/Bruno Leprince

Vingt ans après les accords d’Oslo, la situation de la Palestine est toujours aussi dégradée. Le peuple palestinien n’a toujours pas d’État avec des frontières sûres et reconnues et aucun progrès n’est réalisé sur les trois questions fondamentales des colonies, des réfugiés et de Jérusalem. La question de la Palestine et le soutien au peuple palestinien occupent une place centrale dans les mobilisations de la société civile internationale. Les actions de solidarité prennent de très nombreuses formes. Gustave Massiah pose la question du boycott comme action citoyenne. Cette question se réfère au droit international et interroge le refus de la colonisation et de son idéologie. L’offensive juridique développée autour de l’appel au boycott est révélateur de l’organisation du monde autour des valeurs du marché et du commerce et de tout ce qui remet en cause la liberté des échanges et de l’organisation du commerce mondial.

Illustration : © George Dupin, Gaza, série Palestine, 2004

Les travailleurs peuvent-ils gérer l’économie ? La question posée à ce débat de 1963 n’a pas, on s’en doute, de réponses simples. Oserait-on d’ailleurs aujourd’hui la poser encore de façon aussi globale ? Pourtant, comment parler de « démocratie » sans aborder les problèmes des décisions économiques, de la gestion de l’économie, en associant la théorie et la pratique, le petit et le grand, le proche et le lointain ? Annick Coupé, Thomas Coutrot et Jacques Rigaudiat apportent leur contribution à ce débat… avec leur regard d’aujourd’hui.

Les travailleurs peuvent-ils gérer l’économie ? La question posée à ce débat de 1963 n’a pas, on s’en doute, de réponses simples. Oserait-on d’ailleurs aujourd’hui la poser encore de façon aussi globale ? Pourtant, comment parler de « démocratie » sans aborder les problèmes des décisions économiques, de la gestion de l’économie, en associant la théorie et la pratique, le petit et le grand, le proche et le lointain ? Annick Coupé, Thomas Coutrot et Jacques Rigaudiat apportent leur contribution à ce débat… avec leur regard d’aujourd’hui.

Cahiers de l’ITS-Edité par Bruno Leprince, Novembre 2013

Commandes et envois : chez votre libraire ou Cahiers de l’ITS/Bruno Leprince

À partir de 9H30 :

Présentation de l’ITS, découverte du centre de documentation de l’ITS, livres, dédicaces

(40 rue de Malte, 75011 Paris) –

À 14H15 :

Premier débat public de l’ITS, « 40 années de crise : réalisme et utopie hier et aujourd’hui »

(AGECA, 177 rue de Charonne, 75011 Paris)

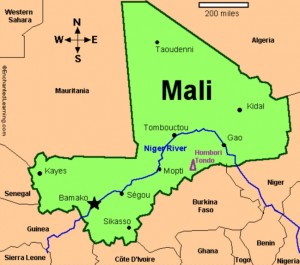

Ce texte est un chapitre de l’ouvrage collectif (dirigé par Michel Galy) : La Guerre au Mali. Comprendre la crise au Sahel et au Sahara. Enjeux et zones d’ombre (La Découverte, Paris, 2013), qui peut aider à saisir les vrais enjeux de cette guerre et les dégâts à venir, à comprendre une situation plus complexe qu’il n’y paraît, brouillée par trop de désinformations de toutes origines.

A l’heure où l’on parle beaucoup de démocratie locale, de réforme des collectivités territoriales, d’acte III de la décentralisation, « Décoloniser la province », texte historique pour le Parti Socialiste Unifié, est plus que jamais d’actualité ; il ouvre encore aujourd’hui bien des pistes de réflexions et de propositions.

Pourquoi les régions, en France, ont-elles tant de mal à exister ? A quelles conditions pourraient-elles se développer ? Quels pourraient, devraient, être leurs champs d’interventions prioritaires ? Dans quels rapports avec les autres collectivités ?

Ed. Bruno Leprince, Octobre 2013

Commandes et envois : chez votre libraire ou Cahiers de l’ITS/Bruno Leprince

Actes du colloque organisé les 8 et 9 novembre 2010 par le Centre d’histoire de Sciences Po avec le soutien de l’Institut universitaire de France. « Ce livre retrace la trajectoire météorique du PSU, de son combat contre la guerre d’Algérie à son déclin. Il éclaire le rapport du PSU avec les institutions de la Vème République, qui l’ont en quelque sorte étouffé ; montre que son organisation, toujours proche de la balkanisation a cependant permis, par son ouverture, la socialisation politique de plusieurs générations ; dévoile les multiples facettes de sa culture politique, anticapitaliste, anticolonialiste, anti-impérialiste et antimilitariste ; et enfin, révèle son épaisseur sociétale. Complexe, l’histoire du PSU est incontournable pour qui veut comprendre l’histoire politique française du second XXè siècle ». Ed. Presses Universitaires de Rennes, Septembre 2013

« Les travailleurs peuvent-ils gérer l’économie »? « Est-il possible de reprendre aujourd’hui la question de l’autogestion à la fois en terme de réflexion mais aussi en terme d’expérimentation sociale, de pratiques novatrices dans des luttes ou dans le quotidien que ce soit dans le travail ou la Cité ? » Si personne ne peut prétendre avoir un modèle clé en main, Annick Coupé ouvre le débat sur le socialisme autogestionnaire.

Christian Fiquet, en 1954, alors qu’il était en préparation militaire, a refusé de servir en Algérie. Il a assumé son statut de réfractaire et a été condamné à la prison ferme. Cet emprisonnement, dans plusieurs lieux de détention, en France et en Algérie, le conduira à rester incorporé 3 années dont une année après le cessez–le-feu. Dans son témoignage il explicite la différence entre le statut de réfractaire et le statut d’objecteur. Il s’est ensuite engagé à la CFDT et a créé une section syndicale dans son entreprise. Il est toujours militant CFDT en tant que retraité. Tout au long de ce parcours de militant, Christian Fiquet restera en dehors des partis politiques dont il n’avait pas apprécié l’attitude vis à vis des réfractaires. Il s’est toujours senti proche des militants PSU, en particulier vis à vis de leur action dans les entreprises et dans l’action syndicale.

« Keynes est plus actuel que jamais, mais la plupart des Français l’ignorent parce qu’ils ont peu de culture économique (surtout anglo-saxonne, repoussée comme libérale) et que ceux auxquels son nom évoque quelque chose l’identifient avec la dépense publique à tout va. Aujourd’hui, l’information se réduit pour l’essentiel aux médias qui la condensent « en petites phrases ». Dés lors, le débat public devient simpliste et relève de la pensée « binaire » : « êtes-vous pour la croissance ou l’austérité ? » « libéral ou de gauche » ? pour ou contre la confrontation avec « l’Allemagne de Merkel ? »…Ces simplifications abusives empêchent tout dialogue ainsi que la réflexion personnelle. Mais pour les dépasser, il faut prendre le temps d’entrer dans les détails. Keynes est à la fois « libéral » et « de gauche », Britannique mais pas Anglais, partisan du rôle de l’État mais aussi de l’initiative privée. Il brouille donc le simplisme de la « pensée binaire » ! Dans les limites de cet article, il ne pourra s’agir que de poser les définitions et les arguments de base ».

ISSN 0939-4389

BÄRHAUSEN Anne

2013

21 x 15 cm, 240 p.

Bibliothek der Friedrich Ebert Stiftung

Il y a cinquante ans s’achevait une guerre qui avait commencé en novembre 1954 en Algérie. Etudiants français, algériens, français d’Algérie se sont côtoyés durant ces sept années. Largement représentative, l’UNEF a vécu les conflits qui ont traversé le milieu étudiant comme le pays tout entier. Elle y a joué un rôle essentiel dans une volonté de dialogue et de solidarité, sur la base des valeurs qui, à travers la Charte de Grenoble de 1946, rejoignaient celles du Conseil National de la Résistance. Ce rôle est encore mal connu. C’est pourquoi l’Association des Anciens de l’UNEF et l’UNEF ont voulu donner la parole à tous ceux qui ont exercé des responsabilités locales ou nationales au sein de l’UNEF durant cette période. Les anciens présidents, des membres du Bureau national, des responsables d’Associations Générales ont accepté d’apporter leur témoignage et de dire leur engagement pour la paix et la démocratie. C’est toute une génération, longtemps silencieuse, qui s’est exprimée pour expliquer ce qui a conduit nombre de ses membres à devenir, dans les années suivantes, des militants politiques, syndicaux, associatifs, soucieux de faire vivre les valeurs qu’ils ont défendues au temps de ce qu’on appelle aujourd’hui la guerre d’Algérie. INTERVENANTS Bernard Archer, François Borella, Paul Bouchet, Robert Chapuis, Guy Coq, Pierre-Yves Cossé, Georges Danton, Jacques Freyssinet, Pierre Gaudez, Charles Josselin, Jacques Julliard, André Larquié, Jean Lecuir, Alain Monchablon, Michel Mousel, Claude Neuschwander, Jean-Claude Roure, Dominique Wallon, Emmanuel Zemmour.

Actes du colloque du 12 octobre 2012 à l’initiative de l’Association des Anciens de l’UNEF

2013

18,5 x 13 cm, 180 p.

ML

La richesse est le trou noir de la science économique. Se réduit-elle à la valeur économique des marchandises ? Pour sortir de la crise sociale et écologique du capitalisme, faut-il procéder à une fuite en avant productiviste ? La théorie économique dominante ne sait pas répondre à ces questions parce qu’elle assimile la valeur d’usage à la valeur d’échange, elle postule que l’accumulation infinie du capital est porteuse de bien-être et tient pour acquis que les forces libres du marché conduisent la société à son optimum et à son équilibre. Ce livre propose une critique sociale et écologique de l’économie capitaliste contemporaine en effectuant un retour sur l’économie politique, d’Aristote à Smith et Ricardo, et sur sa critique radicale accomplie par Marx : le travail est le seul créateur de valeur économique, et cette valeur acquiert une reconnaissance sociale à travers l’échange monétaire, que celui-ci soit marchand ou non marchand. Mais l’humanité puise dans la nature des richesses irréductibles à la valeur économique, richesses que le capitalisme tente de transformer en nouvelles marchandises et donc en occasions de profit. Toutes les institutions internationales, prises de panique devant la dégradation écologique, s’évertuent à calculer la valeur intrinsèque de la nature, celle des services qu’elle rend, afin de la réduire à du capital qu’il s’agira de rentabiliser. En maintenant la distinction radicale entre richesse et valeur, ce livre montre au contraire l’importance de ce qui échappe à la quantification marchande parce que c’est inestimable. Jean-Marie Harribey est professeur agrégé de sciences économiques et sociales et ancien maître de conférences à l’université Bordeaux-IV. Il a coprésidé Attac-France de 2006 à 2009 et il copréside actuellement Les Economistes atterrés. Il a déjà publié notamment L’Economie économe (L’Harmattan, 1997), La Démence sénile du capital (Le Passant ordinaire, 2002), Raconte-moi la crise (Le Bord de l’eau, 2009).

HARRIBEY Jean-Marie

2013

23,5 x 15,5 cm, 544 p.

Les Liens qui Libèrent

La lutte des Fralib – Thé Éléphant – est emblématique à plusieurs titres. Elle nous montre des salariés qui refusent de baisser les yeux face à Unilever, géant capitaliste de l’agro-alimentaire. Non contents de défier la multinationale, ils ont construit un projet alternatif, celui de créer une société coopérative ouvrière de production, la « SCOP T.I ». S’inscrivant dans une démarche de circuits courts, ils feront appel à des producteurs locaux pour les ingrédients nécessaires à la fabrication des infusions. Ce livre raconte cette histoire exemplaire. Il est le fruit des travaux du premier « Séminaire ouvrier ». D’autres sont en gestation. Celui-ci s’est déroulé le 8 décembre 2012 sur le site de Fralib, à Gémenos, près d’Aubagne. Ensemble, universitaires, journalistes, ouvriers, militants politiques et syndicalistes, ont réfléchi et débattu de l’économie sociale et solidaire. Face à la domination médiatique et idéologique du libéralisme, il est urgent de montrer que la lutte de classe est productrice de résistance et d’idées neuves, qui sèment les graines d’un autre monde. Hélène Le Cacheux est membre du bureau national du Parti de Gauche et co-animatrice du Front de Gauche des Bouches-du-Rhône. François Longérinas est secrétaire national du Parti de Gauche et co-animateur du Front de Gauche de l’économie sociale et solidaire. Avec les contributions de : Benoît Borrits, Gérard Cazorla, Alexandre Fassi, José-Angel Fernandez, Amine Ghenim, Elodie Groutsche, HK, Rim Hidri, Olivier Leberquier, Philippe Levaillant, Evelyne Perrin, et Jean-Paul Pla.

Hélène Le cacheux et François Longérinas (coord.). Préface de HK

2013

19 x 13 cm, 104 p.

Bruno Leprince

La communication est devenue un élément indispensable de la vie politique. En s’intéressant à la personnalité de Michel Rocard, Pierre-Emmanuel Guigo démontre qu’il fut certainement l’un des premiers hommes politiques, tout particulièrement à gauche, à comprendre l’importance des médias et des sondages et à soigner sa communication dès ses débuts. Souvent, de par ses idées et son parcours, à la marge du Parti socialiste, il trouva dans la communication politique un moyen essentiel de dialogue avec une opinion publique dont le rôle devenait alors croissant. Sa communication, des plus originale, s’appuyant sur tout un panel de techniques alors en gestation comme les sondages, les études marketing, le videotraining, ainsi que sur un style tranchant avec les discours de ses contemporains, fit de lui un acteur central du jeu politique des années 1970 et 1980. De simple militant, il devint l’un des candidats les plus sérieux pour l’élection présidentielle de 1981, devançant même François Mitterrand dans les sondages. Mais cette histoire est aussi celle d’un échec… La vie politique était alors bien différente, les idéologies, les partis, jouaient alors un rôle essentiel dans le choix du candidat et firent barrage à l’ascension fulgurante du tenant de la « deuxième gauche ». Un échec qui nous rappelle ainsi que la communication ne fait pas tout. S’appuyant sur de nombreuses archives, sur un large panel d’interventions de Michel Rocard dans les médias, l’historien veut ici restituer une époque qui apparaît lointaine par les balbutiements et certaines erreurs – le célèbre Appel de Conflans-Sainte-Honorine est encore aujourd’hui étudié comme l’exemple à ne pas suivre dans les écoles de communication –, mais surtout si proche de nous par la modernité des techniques mises en œuvre et par les évolutions sociales et politiques qu’elles mettent en valeur. Cet ouvrage a reçu le Prix de la Fondation Jean Jaurès, le Prix d’encouragement de l’Inathèque et le 5ème Prix d’encouragement de l’Institut François Mitterrand. Pierre-Emmanuel Guigo est agrégé d’histoire et doctorant à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris. Ses travaux portent sur la communication politique et sur le socialisme contemporain.

Pierre-Emmanuel GUIGO

2013

23 x 15 cm, 261 p.

INA

Plus de cinquante ans après sa naissance, en 1960, et vingt-quatre ans après son décès officiel, en 1989, le Parti socialiste unifié nourrit encore la curiosité des historiens. Ce petit parti a laissé l’image d’un « laboratoire d’idées », doté d’une grande influence dans les années 1960 et 1970, et d’une longue postérité jusqu’à nos jours. Pour aller au-delà, ce livre retrace la trajectoire météorique du PSU, de son combat contre la guerre d’Algérie, à son déclin, amorcé, dès 1974, avec le ralliement de Michel Rocard au Parti socialiste, en passant par les barricades de Mai 1968. Ce faisant, il éclaire le rapport du PSU avec les institutions de la Ve République, qui l’ont en quelque sorte étouffé ; montre que son organisation, toujours proche de la balkanisation, a cependant permis, par son ouverture, la socialisation politique de plusieurs générations; dévoile les multiples facettes de sa culture politique, anticapitaliste, anticolonialiste, anti-impérialiste et antimilitariste; et, enfin, révèle son épaisseur sociétale. Complexe, l’histoire du PSU est incontournable pour qui veut comprendre l’histoire politique française du second XXe siècle.

Noëlline CASTAGNEZ est maître de conférences d’Histoire contemporaine à l’université d’Orléans (POLENEA 4710) et chercheur associé au CHSP. Laurent JALABERT est professeur d’histoire contemporaine à l’université de Pau et chercheur au groupe ITEM (EA 3002). Marc LAZAR est professeur d’Histoire et de Sociologie politique à Sciences Po où il dirige le département d’Histoire. Gilles MORIN est enseignant et chercheur associé au Centre d’histoire sociale du XXe siècle (UMR-CNRS 8058). Jean François SIRINELLI est professeur d’Histoire contemporaine et directeur du Centre d’histoire de Sciences Po. Auteurs : Ludivine Bantigny, Eric Bélouet, Alain Bergougnioux, Phille Buton, Noëlline Castagnez, Tangi Cavalin, Roberto Colozza, Fabien Conord, Yannick Drouet, Ismail Ferhat, Mathieu Fulla, Franck Georgi, Sylvie Guillaume, Hélène Hatzfeld, Laurent Jalabert, Tudi Kernalegenn, Marc Lazar, Gilles Morin, Bibia Pavard, Vincent Porhel, Maryvonne Prévot, François Prigent, Pierre Simon, Jean-François Sirinelli, Xavier Vigna

Sous la direction de Noëlline CASTAGNEZ, Laurent JALABERT, Marc LAZAR, Gilles MORIN, Jean-François SIRINELLI

2013

24 x 15,5 cm, 336 p.

Presses Universitaires de Rennes

Ils étaient de toutes les luttes emblématiques : l’anticolonialisme, Mai 68, l’autogestion, les mouvements féministes et écologistes, la solidarité internationale… Rassemblés sous l’étendard du Parti socialiste unifié, un mouvement né de l’opposition à la guerre d’Algérie qui avait su agréger des déçus de la SFIO et des marxistes révolutionnaires autant que des chrétiens sociaux ou des transfuges du PC. Trente ans de combats à gauche, du début des années 1960 à la fin des années 1980. Cette aventure, nous la vivons par le témoignage d’un militant de terrain, Guy Philippon, qui a participé à la création du PSU et s’y est investi jusqu’à l’autodissolution du parti, victime de la bipolarisation de la vie politique française. Il ouvre ici sa mémoire et ses archives à Stéphane Sitbon-Gomez. Si soixante années séparent les deux hommes, une complicité personnelle et militante les unit. Entre grands événements et anecdotes cocasses, ils évoquent les figures de Pierre Mendès France ou de Michel Rocard, les ouvriers en lutte de Lip ou les insurgés du Larzac, nombre d’intellectuels ou d’artistes, et tous ces acteurs de terrain qui font la trame vivante et chaleureuse d’un parti. Une passionnante leçon d’engagement, toujours actuelle.

Guy PHILIPPON

2013

21 x 13, 5 cm, 320 p.

Les Petits matins

C’est en 1966 que le PSU lance comme mot d’ordre politique « Décoloniser la province». C’est en 1966 que la Fédération PSU corse dénonce les « liens coloniaux » de l’île avec la métropole. Le PSU corse est né en même temps que le PSU national en i960 et il a disparu la même année que son homologue continental en 1990. Cet ouvrage est l’histoire de cette fédération dans les différentes étapes de son existence, avec des moments d’intensité et des moments de dépression, des temps d’espérance et des temps de doute. Le PSU corse a traité de tous les problèmes que l’île a rencontrés au cours des trente années de la période : le statut de l’île, le développement, la colonisation, la «décorsisation» des emplois, l’exode des jeunes, la spéculation et la pression immobilière sur le littoral, l’agriculture et la viticulture (autour des questions de la chaptalisation), les transports, le tourisme, les clans et les appareils politiques traditionnels, la culture et la langue, la violence en politique, etc. Ce sont quelques dizaines de militants acharnés qui ont persévéré dans une voie étroite consistant à mettre en tension autonomie et autogestion, nationalisme et socialisme, sans concession démagogique ou électoraliste refusant à la fois un nationalisme apolitique et une lutte de classes sans racine nationale. On retrouvera ici l’histoire des responsables que furent Toussaint Marchioni, Georges Viale, Marc Cianfarani, Antoine Murati, René Baude, Jean-Pierre Olivesi, et ceux issus du PSU qui reconstituèrent la CFDT en Corse, Sanvitus Predali, Jean Maïboroda, Pierre Cervetti, Walter Boccaccini. Et tous les autres. L’ouvrage est bâti à partir d’entretiens et de documents personnels, d’archives nationales, ajacciennes et du PSU.

Jean-Claude Gillet est un non-corse, professeur honoraire des universités, qui a mené son enquête surplace en 2011 et 2012. Il fut un des responsables nationaux du PSU et créateur de la fédération catalane de ce parti à Perpignan. Il a déjà écrit de nombreux articles sur le PSU et dirigé plusieurs ouvrages sur cette organisation.

Jean-Claude GILLET

2013

24 x 16,5 cm, 200 p.

Editions Alain Piazzola

Publ.à l’occasion de l’exposition” le syndicalisme à Thiers Puy-de-Dôme: 150 ans d’histoire « Retracer l’évolution du mouvement social sur le temps long et à une échelle départementale et locale répond pleinement à cette fonction de l’histoire, qui consiste à sensibiliser les citoyens aux enjeux de la société contemporaine à partir des éclairages qu’apporte le passé. Les documents et les témoignages exposés ici permettent en effet de voir comment, sur le terrain, les acteurs locaux, parfois oubliés par la « grande histoire », ont été partie prenante de mouvements collectifs inscrits dans des évolutions nationales, voire internationales. Ils sensibilisent chacun d’entre nous à ces interactions complexes entre l’individuel et le collectif, le particulier et l’universel, le passé et le présent – interactions qui constituent le coeur de l’histoire des hommes » Mathias Bernard, historien, Président de l’Université Blaise-Pascal. Saluons au passage le travail mené par le Conseil général depuis 2011 : expositions, conférences-débats, films, spectacles… Cette volonté de restituer l’évolution singulière du syndicalisme dans notre département est une belle initiative !

2013

25 x 24 cm, 81 p.

Département du Puy-de-Dôme

Attention, livre important pour celles et ceux qui questionnent l’incapacité des politiques et des experts à répondre aux défis de notre époque troublée. Et qui s’interrogent sur la façon dont les citoyen(ne)s peuvent construire des alternatives. Ce questionnement est en effet à l’origine, dans les États-Unis d’après guerre, du concept d’empowerment, désignant le « pouvoir d’agir » des individus et des collectifs. Ce concept a connu depuis un succès planétaire dans le monde anglophone. Mais il n’a percé que plus récemment dans les autres espaces culturels, dans les milieux du travail social comme dans la littérature du management. D’où l’utilité de ce livre qui synthétise la foisonnante littérature anglophone sur la notion d’empowerment. Il retrace sa genèse, l’histoire de ses multiples variantes et celle des pratiques sociales qu’elles ont nourries. Des mouvements féministes du Nord et du Sud jusqu’aux programmes de la Banque mondiale et de l’ONU, la notion est utilisée aussi bien dans une perspective radicale d’émancipation que pour conforter les visions néolibérales ou social-libérales. Défendant résolument sa version émancipatrice, les auteures en expliquent les limites, mais aussi son importance pour éclairer les débats contemporains sur la démocratie.

Marie-Hélène Bacqué, professeure d’études urbaines à l’université Paris-Ouest-Nanterre, a codirigé plusieurs ouvrages collectifs, dont, à La Découverte, La Démocratie participative. Histoires et généalogies (avec Y. Sintomer, 2011). Carole Biewener est professeure d’économie et d’études du genre à Simmons Collège (Boston).

BACQUÉ Marie-Hélène. BIEWENER Carole

2013

19 X 12,5 cm, 176 p.

La Découverte

L’ombre de Georges Frêche plane sur les municipales 2014 à Montpellier. Près de quarante années de pouvoir exercé avec vigueur, parfois avec excès, ça laisse des traces. Un parti socialiste en lambeaux. Des héritiers divisés. Des gardiens de la mémoire à l’affût d’un mandat. Trois socialistes, peut-être quatre ou cinq pour un fauteuil. Hélène Mandroux sortante et partante pour une reconduction. Le Président de l’Agglomération, choisi par ses pairs, veut la mairie et l’Agglo. Premier déclaré, Philippe Saurel laboure le terrain. Les Ecologistes comptent bien tirer les marrons du feu. La droite se prend à rêver d’une revanche. Nourri d’anecdotes, d’intrigues mémorables, de petits faits et de grands événements, ce livre présente le décor et les acteurs d’une épopée entre comédie et tragédie. Ce livre d’histoire immédiate et d’analyse politique souligne la constitution d’une « classe d’élus » et la professionnalisation de la vie politique depuis les années 1970. Le cumul des mandats, de plus renouvelables à vie et la maîtrise par les élus du processus de désignation des candidats ont vidé la démocratie de sa substance. De l’illusion à la désillusion, les municipales de 2014 oscillent entre renouveau ou séisme.

PORTÉ Dominique

2013

21 X 15 cm, 296 p.

Editions CAIRN

Deuxième édition, revue et augmentée d’une postface 2004-2013 L’histoire de la CFDT s’enracine dans le catholicisme social. D’où la nécessité de revenir sur la genèse de la doctrine de l’Église catholique et sur l’itinéraire de la CFTC (1919 – 1964). La « déconfessionnalisation » opérée en 1964 n’affecte pas la sociologie. Les phases de la nouvelle centrale, radicalisation, recentrage, crise de 2003 et stabilisation, affirmation du pôle réformiste et rénovation interne depuis l’élection de Laurent Berger (28 novembre 2012) sont étudiées dans leur dynamique propre mais sans les séparer du passé chrétien qui distingue la Centrale cédétiste de la CGT-FO et de la CGT.

MOURIAUX René

2013 octobre

21 x 15 cm, 78 p.

Institut CGT d’histoire sociale

Pour quoi nous travaillons? Dans quel but passons-nous des milliers d’heures à faire en sorte que le produit que nous fabriquons, le service que nous rendons soient bien faits? Pourquoi, malgré tout ce qui l’entrave, sommes-nous si attachés à notre travail ? Pourquoi en tirons-nous à la fois du plaisir, de la souffrance et de la fierté? C’est à partir de ces questions qu’est construit ce livre. La réalité vivante du travail a tendance à se dérober. Les mutations technologiques, les nouvelles techniques de management modifient son contenu. La précarité s’est installée, la rentabilité financière à court terme a imprégné les manières de s’organiser. Mais la résistance des salariés soucieux de bien faire leur travail a mis en évidence les dysfonctionnements générés par des stratégies incapables de répondre à leurs exigences d’être écoutés et reconnus. De nouveaux leviers d’action apparaissent: valorisation des métiers, prévention des accidents du travail et des maladies qu’il génère, création de solidarités avec des salariés précaires et isolés, démonstration de l’utilité de postes qu’une direction veut supprimer afin d’empêcher des licenciements… Autant de perspectives pour un mouvement syndical qui peut ainsi accompagner et amplifier les initiatives des salariés afin de les rendre efficaces.

Cet ouvrage, fruit d’une démarche de recherche de la CGT sur le thème «Transformation du travail et émancipation », a été coordonné par Catherine Guaspare, sociologue, ingénieure d’études au CNRS, et Jacques Léger, ancien secrétaire général de l’Union départementale CGT de l’Essonne, coordinateur du comité de pilotage de cette recherche.

BONGIORNO Yves, LE DUIGOU Jean-Christophe, MANSOURI-Guilani, NATON Jean-François, NÉDÉLEC Catherine – LEPAON Thierry (Préf.)

2013 septembre

22 x 15,5 cm, 176 p.

Editions de l’Atelier / Editions ouvrières

« Nos vies discount » est un documentaire (50 minutes, produit par amip-multimedia) dans l’univers du « pas cher », qui nous conduit en Irlande, en Allemagne et en Roumanie. Loin d’être des humanistes, les propriétaires des enseignes « low cost » exploitent leurs salariés et les délocalisent dans les pays d’Europe sans fiscalité sociale pour éviter de payer les charges, les retraites, la formation. Les tendances que Serge Mallet et Bernard Lambert décelaient dès 1964 dans l’évolution des modes de production et de consommation, l’introduction de l’automatisation, sont désormais la réalité d’aujourd’hui. Conclusion du reportage : Le discount n’est pas un modèle de croissance ; en fait il nourrit la crise.

Le PSU corse a traité de tous les problèmes rencontrés par l’île entre 1960 et 1990 : le statut de l’île, le développement, la colonisation, la «décorsisation» des emplois, l’exode des jeunes, la spéculation et la pression immobilière sur le littoral, l’agriculture et la viticulture (autour des questions de la chaptalisation), les transports, le tourisme, les clans et les appareils politiques traditionnels, la culture et la langue, la violence en politique, etc. Ce sont quelques dizaines de militants acharnés qui ont persévéré dans une voie étroite consistant à mettre en tension autonomie et autogestion, nationalisme et socialisme, sans concession démagogique ou électoraliste refusant à la fois un nationalisme apolitique et une lutte de classes sans racine nationale.

Editions Alain Piazzola, Mars 2013 – 198 pages

Éditions Les Petits Matins, Mars 2013 – 320 pages

Si soixante années séparent les deux hommes, une complicité personnelle et militante les unit. Entre grands événements et anecdotes cocasses, ils évoquent les figures de Pierre Mendès France ou de Michel Rocard, les ouvriers en lutte de Lip ou les insurgés du Larzac, nombre d’intellectuels ou d’artistes, et tous ces acteurs de terrain qui font la trame vivante et chaleureuse d’un parti.

Guy Philippon, qui a participé à la création du PSU et s’y est investi jusqu’à l’autodissolution du parti, ouvre ici sa mémoire et ses archives à Stéphane Sitbon-Gomez.